投票するだけじゃ、ワタシたちは永遠に「選ばれない側」のままだ

18歳で選挙権を得たとき、社会がようやくワタシたちを「一人前」と認めてくれたような気がした。

けれど、気づいた。どれだけ政治に関心を持っても、どれだけ知識をつけても、ワタシたちは「選ぶ側」にしか立てない。

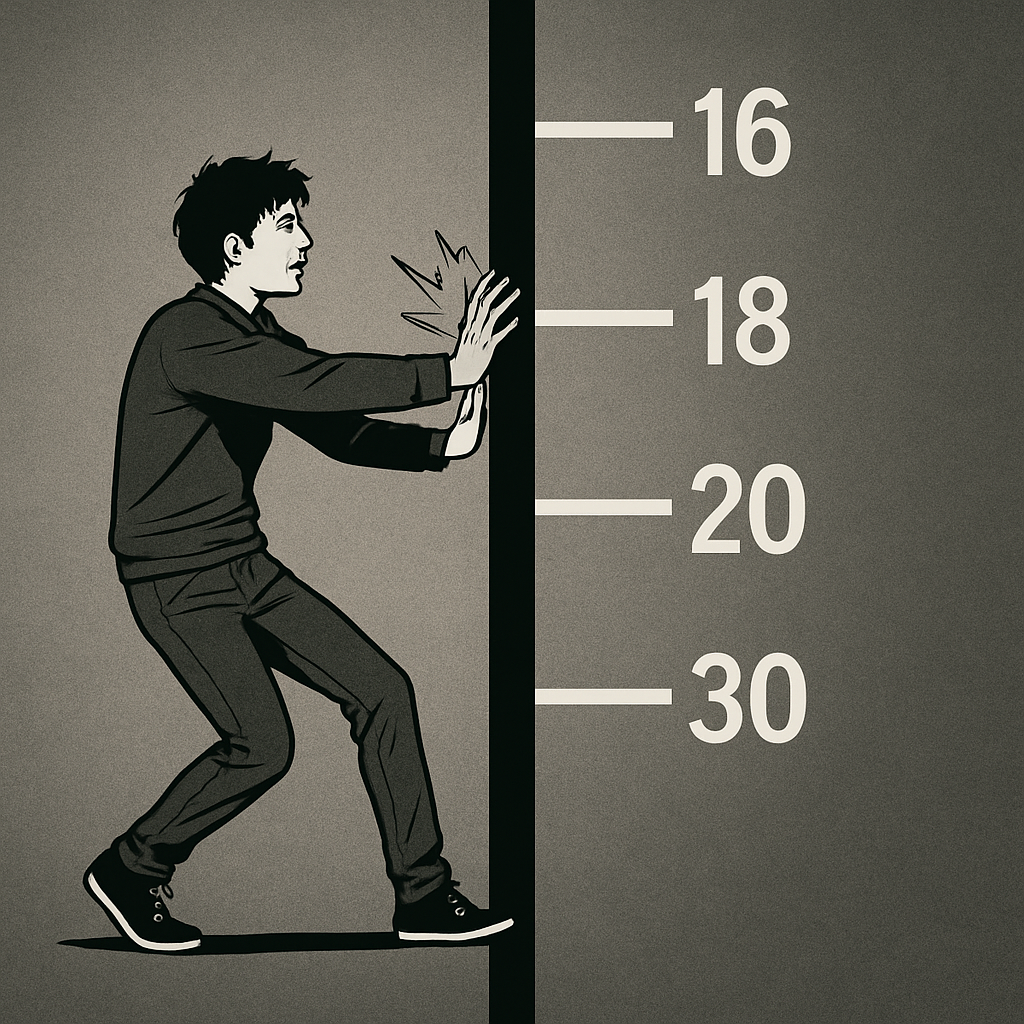

なぜなら、「立候補」という選択肢が、制度によって封じられているから。

衆議院議員に立候補できるのは25歳から、参議院議員は30歳から。

つまり、いくら意思があっても、覚悟があっても、法律が「あなたはまだ早い」と告げてくる。

それが今の日本の制度。

これが常識として当たり前に存在していることが、ワタシにはどうしても納得できない。

そしてこの国の政治が「変わらない」理由の一つが、まさにここにあると思っている。

ワタシは本気で立候補を考えている。

若者の声が政治に届かないなら、ワタシが届ける側になるしかない。

でも、まず超えるべきは、この「年齢による制度の壁」。

今回のブログは、ワタシ自身の覚悟と共に、この制度が持つ構造的な問題を明らかにし、「挑戦の土俵にすら立てない現実」を壊すべき理由を伝えたいと思っている。

被選挙権年齢の壁 – 「意志ある若者」を制度が封じ込めている

「立候補してみたいと思ったことはあるか?」

そう聞かれて、「ある」と答える若者は、おそらくごく少数だろう。

それは、「無理に決まっている」という感覚が当たり前になっているから。

でも、その「無理」という直感には、実際に制度的な根拠がある。

現在の公職選挙法によれば、

・衆議院議員:25歳以上

・参議院議員:30歳以上

・都道府県知事:30歳以上

・市区町村長、地方議会議員:25歳以上(自治体によっては例外有)

つまり、20代前半の人間は、国政にも地方行政にも立候補することができない。これは明確に、「政治の舞台に上がる権利」を年齢で制限している構造。

- この制度、いつから変わっていない?

この年齢設定は、戦後間もなくの1947年、公職選挙法制定時の基準がほぼそのまま残っている。

当時の日本社会は、今とは比べ物にならないほど年高序列・男性中心主義的で、「政治をするのは経験を積んだ中高年男性だけ」と考えられていた時代。

だが、それから77年経った2025年の今も、若者は制度によって「待たされている」状態にある。この制度を見直さずに、「若者の政治参加を進めるべきだ」と言っても、それは二枚舌に過ぎない。 - 若者の政治参加を奨励しながら、制度で排除している矛盾

文部科学省や選挙管理委員会は、毎年「主権者教育」を推進し、高校生や大学生に「政治に関心を持とう」「選挙に行こう」と呼び掛けている。

でも、その一方で、

・自分の声を政策に変えるために立候補したいと思っても、

・どれだけ勉強しても、どれだけ地域で活動しても、

・「25歳になるまでは、黙って待ってろ」と言われる。

この矛盾に、ワタシたちは気づかないふりをしてはいけない。

それは、「若者の意見は聞くけれど、権限は与えない」という政治の都合の良いメッセージでもあるから。 - 世界はもう動き始めている – 日本はめっちゃ時代遅れ

世界的には、既に18歳で立候補可能な国は多数ある。

・イギリス 18歳以上(下院)

・ドイツ 18歳以上(連邦議会)

・フランス 18歳以上(国民議会)

・オーストラリア 18歳以上(下院)

・韓国 18歳以上(国会)

このように、「若さ=未熟」ではなく、「若さ=政治的エネルギー」と捉える国が増えている。

一方、日本では「責任が取れない」「経験が足りない」といった根拠の曖昧な理由で、制度が変えられずに放置されている。 - 若者を排除する静かな構造差別

これはワタシの主観でもあるが、この年齢制限は、単なる制度ではなく、「若者という存在そのものを信用していない」という社会のメッセージだと思う。

・君たちはまだ社会を知らないから黙ってて

・君たちにはまだ責任を持つ力がない

・君たちが政治を語るのは10年早い

そう言われ続けてきたことが、「関心を持っても意味がない」「どうせ変わらない」という若者特有の諦めを生んでいる。

でも実際には、社会を知らない若者だけじゃない、政治の現場には、責任を持たず、失言と失策を繰り返す「大人」だって山ほどいる。

問題は年齢ではない。意思と覚悟の有無だとワタシは思う。

次章では、「ワタシはなぜ立候補を決めたのか」「制度の中でどう戦っていくのか」

ワタシ自身の決意と展望を語りながら、「若者が政治を変える」現実的な道筋を描いていく。

ワタシは立候補する。意思も覚悟もある。けれど制度がそれを拒む。

「政治家になりたいと思ったことはあるか?」

この問いに、「はい」と答える若者は決して少なくない。

実際、ワタシのように社会の矛盾に違和感を持ち、構造を変える側に立ちたいと願う人間は、ここ10年で確実に増えている。

SNSの普及とともに、若者の政治関心は「点」から「面」へ広がりつつある。

にもかかわらず、今の制度はその関心や覚悟をまっすぐ政治の場に届けることを拒んでいる。

その最大の障壁が、「被選挙権年齢」という制度の壁。

- 現実を見てほしい – 若者がいない国会の姿

総務省の「国政選挙候補者データ(2022年)」によると、現在、衆議院(定数465人)のうち、30代以下の議員はわずか5.6%、30歳未満の議員はゼロ。

参議院(定数248人)に至っては、30代が2.4%、30歳未満もゼロという惨状。

一方で、2024年時点の日本の18-29歳の人口は約1,300万人。

つまり、国民の約10%近くが「30歳未満」であるにもかかわらず、国政では一人の代表すらいない。

「あなたの声を代弁してくれる人は、この議場にはいない」

それが、今の国会の姿だ。 - 若者に「政治的想像力」を育てさせない制度

なぜ、若者が政治を他人ごとにしてしまうのか?それは、ただ単に興味が無いからじゃない。「自分には関われない」と思わされているから。

たとえば、高校生や大学生が「将来、政治家になりたい」と言ったとき、返ってくるのは「すごいね」ではなく、「まず社会を知れ」「25歳になってから言え」という言葉だろう。

それはつまり、「お前に口を出す資格はない」と制度的理由によって否定されているのと同じ。 - 政治関心がある若者は確実に増えている

若者の意識は着実に変わりつつある。

内閣府の「令和5年度若者の意識調査」によると、20代で「政治に関心がある」と答えた人は58.2%。「候補者の政策に興味を持ったことがある」人は67.0%にのぼった。

これは決して小さな数字ではない。20代の6-7割が、政治や政策に一定の関心を持っている。

にもかかわらず、実際に「立候補する」という道を選べる人間はごくわずか。

なぜなら、制度がその「意思」を拒んでいるから。 - そしてワタシは、その拒絶に「NO」を言う

ワタシは、「自分の手で政治を変えたい」という覚悟を持っている。そしてそれは、今この瞬間から始まっている。選挙で投票するだけでなく、制度を疑い、声を上げ、実際に立候補を見据えた動きをしている。

だが、25歳になるまで国政選挙には出られない。30歳になるまで参議院議員にも、知事にもなれない。何度も言うが、その理由が「年齢」だということに納得ができない。

能力や覚悟ではなく、年齢だけで門前払いする制度は、民主主義の看板を掲げながら、「選ぶ自由」はあっても「選ばれる自由」は無いと押し付け、矛盾を内包している制度でしか無い。

ワタシは、この制度に疑問を持たない「沈黙の大人」になりたくない。だから、立候補できる年齢になる前から声を上げ、変えていく。それが、ワタシがこの国の未来をあきらめない方法。

若者が政治を変えるには、制度そのものを変えるしかない

立候補年齢の壁は、単なる制度の一つではない。

それは、若者が政治の当事者になることを封じ込む「仕組まれた構造」。

その壁を壊さなければ、若者はずっと「社会の参加者」ではなく、「見学者」のまま。

- 世界を見れば、常識は変わっている。

日本は「若者に立候補させるなんて危ない」という空気がいまだに残っている。

けれど、それはすでに時代遅れ。

OECD加盟国38か国のうち、18歳または21歳で立候補可能な国は30か国以上。

たとえば、

・イギリス:2006年法改正で18歳以上が下院議員に立候補可能

・韓国:2020年の選挙法改正で、18歳から国会議員に立候補可

・ドイツ:18歳以上で連邦議会選挙に立候補可

・フィリピン:18歳で全国規模の選挙に出馬可能(人口中央値:25.7歳)

日本だけが「経験」「責任感」といった曖昧な言葉で、若者を排除し続けている。 - 変えないリスクの方が、実は大きいのではないだろうか

若者の立候補を認めない社会には、長期的なリスクがある。

1. 世代間の政策格差の固定化

若者向けの政策が後回しにされ、高齢者向けばかりが拡充される。

2. 政治不信・無関心層の拡大

「どうせ選ばれない」「出られない」と思えば、投票率も落ち、民主主義が空洞化していく。

3. 社会イノベーションの停滞

若者の挑戦的なアイデアや政策が制度の中に取り込まれなくなり、時代遅れの政治が続く。 - ワタシが提案する「現実的な制度改革」

ワタシは理想論ではなく、段階的・構造的に可能な制度改革を提案したい。

【提案1】非選挙年齢の統一と引き下げ

・衆議院、参議院共に18歳以上に統一

・知事、市区町村長、地方議会議員も18歳以上に変更

・公職選挙法第10条、第86条、地方自治法の改正

【提案2】若者挑戦機会保障法の制定

・学生、若年社会人が立候補する際の寄付型クラウド支援制度

・政治参加を促進する奨学金返済猶予制度

・若手議員への「政策アドバイザリースタッフ制度」導入(経験を制度で支える)

【提案3】若年層向けの政党内ポジション創設の義務化

・各政党に「30歳未満の政治参与ポジション」を法的に義務付け

・若者が政策決定の場に常時アクセスできる構造を作る - 声を上げる若者が「当たり前になる社会」へ

ワタシたちはもう、「投票に行くか行かないか」で政治を語る時代を超えている。

これからは、「どう参加し、どう変えるか」というフェーズに移る必要がある。

ワタシは、単に投票する若者ではなく、立候補する若者の一人として、行動していきたい。

変化を起こすのは、いつも制度の外側から声を上げた人間だ。

次章では、この変革を起こすために必要な「覚悟と社会との対話」について、そして「自分の言葉で未来を変える方法」を語っていく。

引き下げは「革命」ではない。本当の革命はその先にある

2025年。日本の政治制度は、いまだに「若者を制度の外に置く仕組み」のまま。

25歳になるまでは国政選挙に出られない。30歳にならなければ参議院にも、都道府県知事にも立候補できない。

この被選挙権年齢の制度は、ワタシたち若者を「政治の観客席」に縛り付ける壁。

けれど、この壁を打ち破ったとして、それで革命は終わるのか?いや、むしろ「始まる」のはそこから。

- 引き下げは「入口」であり、「ゴール」ではない

多くの人が、被選挙権年齢の引き下げを「若者にやさしい制度改革」として捉えている。

しかし、ワタシにとってそれは「やさしさ」ではなく「最低限の修正」に過ぎない。

民主主義社会において、立候補する権利は年齢で制限されるべきではない。

それが実現したとしても、政治構造の中にはまだまだ若者を排除する要素が山積している。

引き下げは、あくまで「挑戦する資格」を得るだけの話。

本当の革命は、挑戦の先でどんな制度を作るかにある。 - 本当の改革は「構造」にこそ必要

引き下げの先で変えるべき構造は大きく分けて次の三つだと考える。

1. 経済的に立候補できない – 以上に高い委託金制度

衆議院小選挙区で300万円、比例代表は600万円。

参議院比例代表では600万円、選挙区によってはさらに高額。

しかも一定数の票を得られなければ、この金額は没収される。

これはOECD加盟国の中でも極めて異常な水準で、実質的に「資産がある人間しか立候補できない制度」になっている。

国政において、委託金制度が存在しない国も多い(例:ノルウェー、フィンランド、アメリカ連邦議会など)。

これは政治家になる前に、既に経済的選別が行われているということ。

・提案:委託金を段階的に下げ、クラウド資金調達型の公的支援制度を設立

・提案:学生、無職、若年層に対しては委託金免除枠または後払い制度を導入

2. 年功序列による「議会内ヒエラルキー」の打破

若者が当選したとしても、その声が通るとは限らない。

多くの議会や政党は、「年齢」「在籍年数」「派閥力学」によって影響力が決まる。

若手議員がどれだけ優れた政策を提案しても、「若いから」「実績がないから」と無視される場面は日常茶飯事。

つまり、制度上は立候補できても、実質的には発言権すら持たせない構造がある。

・提案:党内の政策決定会議における年齢構成比の法的義務化

・提案:議会内に「年齢多様性確保の原則」を導入し、若年議員の主張が制度的に保証される運用へ転換

3. 「立候補は選択肢である」と思わせる教育がない

制度が変わっても、意識が変わらなければ何も起きない。

日本の学校教育では、「政治参加」=「投票する事」という価値観が主流であり、立候補は一部の「特別な人」がするものという認識が根強い。

しかし、本来は「制度を変える側」になることも民主主義の一部であるべき。

・提案:高校、大学での「政策立案教育」の常設化(予算立案、法案模擬審議)

・提案:全国の自治体に「若者議会」を常設。政策提言と市長、議会への提出を制度化

・提案:10代、20代の立候補者による模擬選挙を「実名公開」で行い、立候補のハードルを下げる。 - 真の革命は、「選ばれること」の再定義にある

本当の革命とは、「若者が選ばれるようになること」ではない。それは、「誰が選ばれるべきか」という社会の定義を変える事。

今の日本では、「年齢が高い」「肩書がある」「資産がある」人間が選ばれやすい。

でもこれからの社会では、「生活者としてのリアリティを持つ」「未来の問題に向き合う視点を持つ」事こそが評価されるべきではないだろうか?

引き下げは、若者を政治に入場させるための制度改革。

だけど、その先で「社会全体の価値観を転換」させてこそ、本当の意味での革命になるとワタシは思う。 - ワタシは、制度の外から中へ入る「突破口」になる

ワタシが立候補を目指すのは、自分のためだけではない。

制度の外に置かれてきた若者の代表として、その構造に一石を投じる存在になるため。

ワタシは、変化の象徴になりたいわけでは無い。変化の起点になりたい。

引き下げを勝ち取って終わりにする気はない。ワタシはその先で、更新する政治を作りに行く。

ワタシたちは、選ばれる自由を奪われてきた。だから今、ワタシは取り返しに行く。

政治は、遠い世界の話じゃない。

政治とは、本来、「誰かに委ねるもの」ではなく、「自分たちの生活を決める方法」でしかない。

でも、ワタシたちはあまりに長い間、「そのルールは誰かが決めるもの」「政治に立つのは特別な人だけ」そう思い込まされてきた。

その思い込みの象徴が、被選挙権年齢という制度。

- 若者が「選ばれる側」になることで、社会は変わる

若者が政治に加わることで、初めて変わることがある。

・生活者目線の政策(教育、奨学金、住宅支援など)

・デジタルネイティブとしてのIT政策改革

・地域経済の再生に若者が参加する仕組み

・精神的ウェルビーイングの重視

そして何よりも、「希望がある政治」が生まれる。 - この国の更新は、ワタシたちの世代から始まる

今の政治は、過去の視点でつくられた制度で運営されている。

だが未来は、過去の延長線上にはない。

未来を設計できるのは、「これから生きる人間」であるワタシたち若者だ。ワタシたちが制度に参加しなければ、政治はいつまで経っても「誰かのもの」のまま。 - ワタシは立候補する。それは、挑戦ではなく「責任」だ

この国に未来を残すために、誰かが変化のきっかけを作らなければならない。ワタシは、そのきっかけを作りたい。

・まだ選ばれたことのない世代として

・構造の外から突破しようとする者として

・そして、ワタシとして

ワタシは、この不公平な制度を変えに行く。

選ばれる自由を、すべての若者に取り戻すために。

これが、ワタシの「立候補宣言」だ。

制度に閉ざされた扉を、ワタシがまず開けに行く。

コメント