院内集会に参加するワタシが思うこと – 若者は「選ぶ側」のままでいいのか?

2025年5月9日、ワタシは参議院議員会館で行われる「立候補年齢を引き下げるための院内集会」に参加する。

それは、18歳選挙権が導入されてからちょうど10年。

社会は、「若者の声も必要だ」「若い世代の投票率を上げよう」と口では言う。

でも、その一方で、肝心の「選ばれる側」になる道はほとんど開かれていないという現実が現在横たわっている。

政治に興味がある若者は、確実に増えている。SNSや動画を通じて、自分たちの暮らしに直結する政策に触れ、批判し、議論する機会も増えた。

しかし、その先、「自分が制度の中に入り、社会を変える側に立つ」というルートは、依然としてほとんど存在していない。

なぜなら、制度がそう作られているから。

ワタシは、将来、立候補しようという覚悟を持っている。

でも、その思いとは裏腹に、「立候補する権利すらない」という事実がこの国にはある。

これほどまでに、「制度の外側」に置かれている感覚を突き付けられる瞬間はない。

今回のブログでは、院内集会を起点に、被選挙権年齢の引き下げがなぜ必要なのか、そしてその先にある真の構造改革とは何かを、一人の若者として、そして将来の立候補予定者として、正面から語っていきたい。

立候補年齢の制限は、若者を制度的に排除している

「選挙権があるんだから、政治に関心を持てばいい」

そう言われることは多い。でも、ワタシが本当に伝えたいのは、関心を持つだけでは、何も変わらないという現実。

関心があっても、意思があっても、知識や覚悟があっても、「制度の壁」がそれを止める。

そしてその最も象徴的な制度が、被選挙権年齢。

- 被選挙権年齢の現実 – 法律で「若者にはまだ早い」と言われる

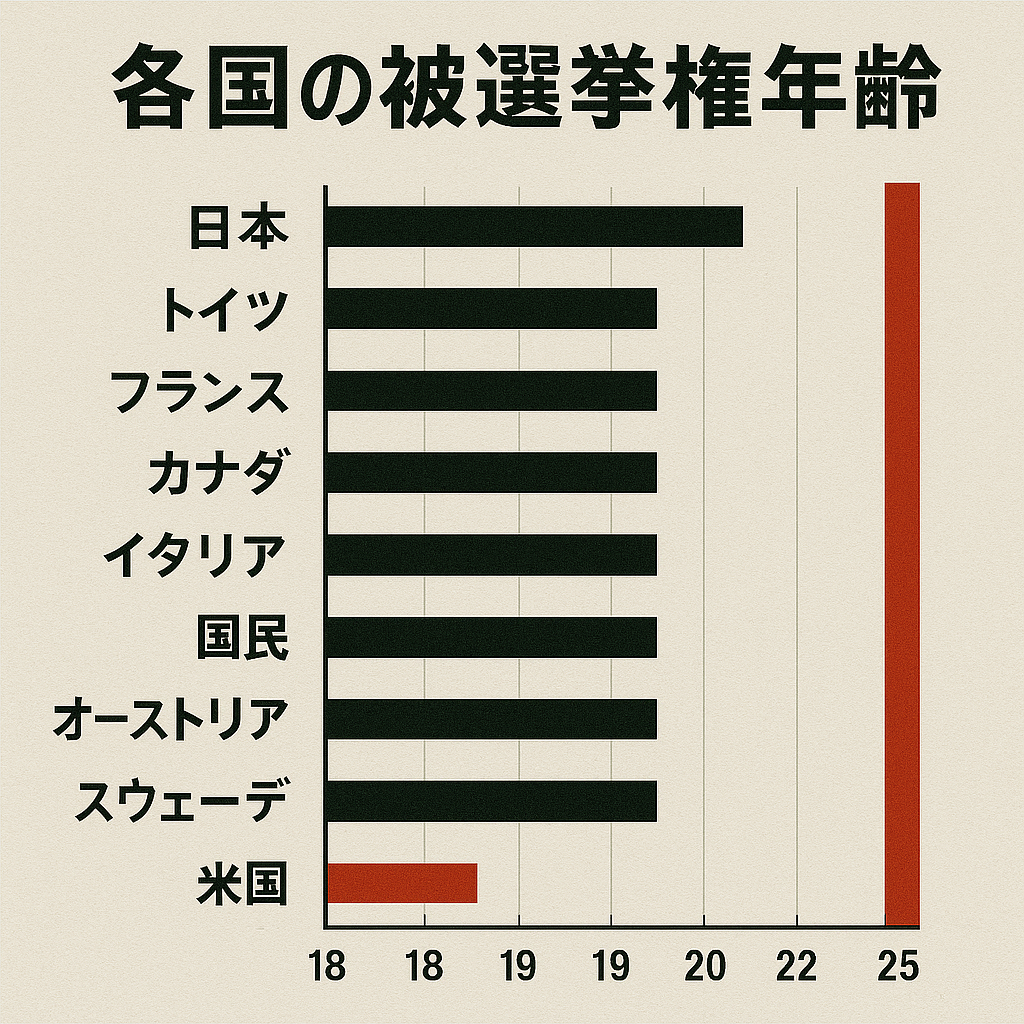

現在、日本における被選挙権年齢は以下の通り。

・衆議院議員:25歳以上

・参議院議員:30歳以上

・都道府県知事:30歳以上

・市区町村長:25歳以上

・地方議会議員:25歳以上(例外有)

これは1947年の公職選挙法制定以来、一度も見直されていない戦後モデル。

つまり、戦後の価値観を今の若者にそのまま押し付けている構造。 - 若者が「政治的無力感」を抱えるのは、制度のせいでもある

総務省のデータによると、日本には約1,300万人(総人口の約10%)の18-29歳が存在する。

しかし、国会にこの世代を代表する議員はひとりもいない(2022年時点)。

衆議院では30歳未満はゼロ、30代も5.6%程度。

参議院にいたっては30代以下が2.4%、やはり30歳未満はゼロ。

これは単なる偏りではない、制度によって意図的に排除されていると言っても過言ではない。 - 国際比較:日本は「若者の政治参加」にもっとも冷淡な国の一つ

世界では18歳で立候補できる国が増えている。

・イギリス:18歳以上で下院議員立候補可(2006年改正)

・ドイツ:18歳以上で連邦議会立候補可

・韓国:2020年に選挙法を改正し、18歳から国会議員に立候補可

・フィリピン:18歳から全国規模の選挙に出馬可能

OECD加盟38か国のうち、18歳または21歳で国政に立候補できる国は30か国以上に上る。

日本はその流れに完全に取り残されている。 - 被選挙権年齢が引き下げられない理由とは

「若者は経験が浅い」「責任を負わせるにはまだ早い」

こうした言葉が反対意見として挙がることは多いが、それは本当に「合理的な根拠」を持っているのだろうか?

今の国会や地方議会を見れば、年齢やキャリアが長いからと言って、適切な判断をしているとは限らない。むしろ、構造的な利権・前例主義・世代間格差の温床となっているのは、ベテラン政治家側に多く見られると思う。

経験の多寡ではなく、「何を見て、どう変えるか」が問われる時代だとワタシは考える。 - 若者の政治参加が進まない最大の理由は、「同世代の不在」

若者の投票率はなぜ低いのか、その一因として挙げられるのが、「共感できる候補者がいない」こと。

内閣府の「若者の意識調査(2023年)」によれば、20代の58.2%が「政治に関心がある」と回答している。

また、SNSやYouTubeなどで政治情報を得ている層も増加傾向にある。

しかし、選挙に行く段階で「選びたい候補がいない」と感じる若者は多い。なぜなら、自分たちと同じ価値観・問題意識を持った立候補者がいないから。

そしてそれは、制度が、若者を立候補すらさせていないから。 - 被選挙権年齢の引き下げは、「若者に選ばれる自由を返す」こと

選挙権が「選ぶ自由」であるなら、

被選挙権は「選ばれる自由」だ。

その自由を年齢で制限しているということは、民主主義の根本である「自由な競争の場」を閉ざしているということでもある。

そしてワタシは、それを変えたい。この制度に疑問を持たないまま年を重ねる大人になりたくない。

次章では、この制度的な壁を打ち破った先にどんな改革が必要なのか。

委託金・議会のヒエラルキー・政治文化の打破という視点から、本当の意味での「政治参加の自由」を提案していく。

引き下げは「革命」ではない、本当の革命はその先にある

被選挙権年齢の引き下げを求める声が高まっている。

2025年5月現在、立法府にも「18歳から立候補できるようにすべきだ」という超党派の議員連盟が存在し、法案提出の動きもある。

だがここで一つ確認しておきたい。

立候補年齢が引き下げられたら、それで若者は政治を変えられるのか?

ワタシの答えは圧倒的な「NO」。

なぜなら、被選挙権を得たからと言って、若者が実際に政治の場に入れるとは限らないから。

むしろその後に存在する構造的な壁の方が、はるかに大きく、深く、そして巧妙だから。

- 立候補に必要な「経済力」という名の資格試験

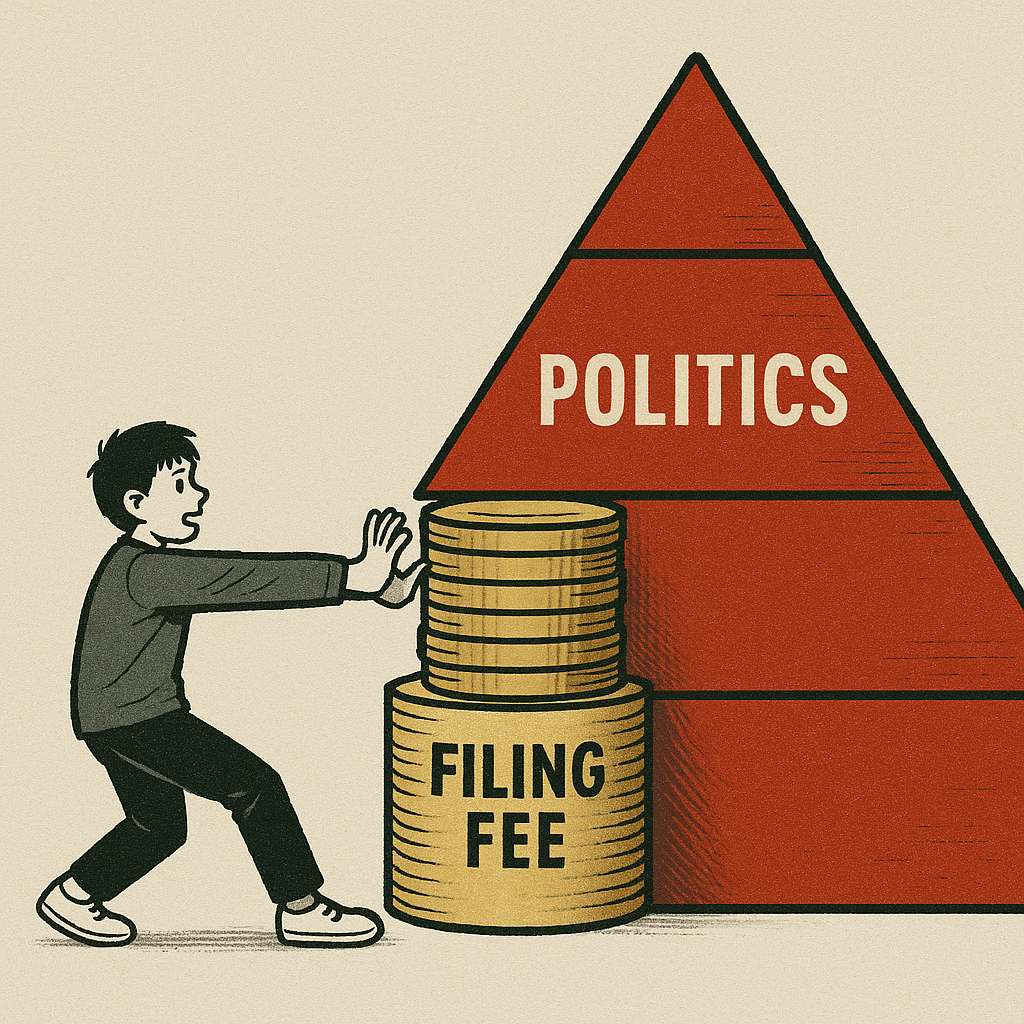

被選挙権を得たとしても、実際に立候補するためには高いハードルがある。

その代表例が、委託金制度。

【委託金の現状】

衆院(小選挙区):300万円(有効得票10%未満の場合、没収)

衆院(比例代表):600万円(名簿全体で2%未満の場合、没収)

参院(選挙区):300万円(得票率10%未満の場合、没収)

参院(比例):600万円(得票率2%未満の場合、没収)

18歳で被選挙権を得たとして、学生や非正規雇用の若者が、この額を用意できるだろうか。

答えはほとんど「無理」。

つまり、「立候補できる年齢」になっても、実質的には経済的選別が存在している。

【国際比較:日本の委託金制度は突出して高額】

・イギリス:500ポンド(約7万円)

・韓国:国会議員選挙で150万ウォン(約17万円)

・アメリカ:連邦議会に委託金なし(州によって申請料はあるが1-2万円レベル)

OECD加盟国の中でも、日本は最も高額かつ厳格な委託金制度を持つ国の一つ。

【提案:委託金制度の構造改革】

1. 段階的な金額引き下げ

・小選挙区:300万→150万→最終目標50万

・比例代表:600万→300万→最終目標100万

2. クラウド資金調達型の公的支援制度の創設

・公認プラットフォームにて候補者が政策、資金使途を公開し、寄付型支援を受けられる制度

・国が20%のマッチング支援を行う(上限付き)

3. 免除・後払い制度の導入

・25歳未満、学生、非正規労働者、年収300万円以下の候補者には、審査を経て委託金を全額免除または選挙後払いとする制度を新設

これは「立候補の自由」を制度的に保障するための最低限の措置。 - 若者の「発言」を封じる年功序列と政治慣習

仮に若者が当選できたとしても、そこに待ち受けているのは「実質的に発言権が無い」という壁。

多くの政党・議会の実態は、「発言力=当選回数、年齢、派閥力」で決まる。

・若者がどれだけ有意義な提案をしても、「まずは空気を読め」と言われる

・政策立案の主導権は、長老議員やベテラン議員が握る

・若年議員は「形式」としては歓迎されても、「意思決定の場」からは排除されやすい

【提案:意思決定構造の改革】

1. 政策決定機関の「年齢構成比」を法的に整備

・政党の政調部会やマニフェスト策定会議において、30歳未満の議員が最低20%以上参加することを「政党助成金の支給条件」として組み込む

2. 議会の運営指針に「年齢ダイバーシティ原則」を明記

・常任委員会や理事会、特別委員会に若年議員を1名以上配置

・初回質疑や少数意見への一定の議会内対応義務を制度化

3. 若年議員向け「政策支援チーム」の創設

・知識、予算、法案設計支援を専門チームが提供し、「知識格差」による沈黙圧力を軽減する - 文化的障壁:「政治は遠い世界」という教育の呪縛

仮に制度や慣習の壁を突破しても、政治を「自分が関われる領域」として捉えられない若者は多い。

なぜなら、日本の教育制度に「制度を変える側に立つ」という発想が存在しないから。

【提案:構造を変える教育の導入】

1. 政策立案教育の常設化

・高校、大学の公共・政治系科目で「法案設計」「予算配分」「模擬審議」などの実践型授業を制度化

2. 若者議会の制度化(全自治体に条例義務化)

・年間を通じた政策提案活動と、市長・議会への公式提出ルートを構築

3. 実名模擬選挙の導入

・実際の選挙と同様の形式で演説、討論、投票を行い、立候補するとはどういうことかを体験させる。 - 本当の革命とは、制度の中に挑戦者を送り込むことではない

本当の革命とは、制度そのものを作り替える思考と行動を育てる事。

引き下げはスタートライン。

その先にある、制度設計・意思決定・社会通念という見えない壁を壊さなければ、政治は変わらない。

だからワタシは、「出られること」だけに満足しないつもりだ。

出たその先で、変える側に立ちたい。

それが、本当の意味での立候補だと思っている。

次章では、ワタシ自身が掲げる「選ばれる自由を取り戻す責任」として、なぜ立候補を目指すのか。

若者がなぜ今、「挑戦者として政治に立つ必要があるのか」を語っていく。

教育の改革なくして、政治文化の転換はない – 若者が制度を作る側に立つために

「政治に参加する」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。

多くの人は「選挙で投票する」「署名活動をする」「SNSで意見を発信する」などを挙げるだろう。

しかし、民主主義社会において最も重要な参加形態の一つは、「制度そのものを設計する側に立つこと」だ。つまり、「自分が立候補し、構造を変える」こと。

だが、今の日本においてその発想を育てる土壌はほぼ存在しない。教育と社会が、若者に制度を変える力を教えてこなかったから。

- 教育は「政治に関心を持て」と言うだけで、どう関わるかを教えていない

文部科学省が推進する主権者教育は、選挙権が18歳に引き下げられた2016年以降、徐々に広がってきた。

多くの高校で模擬選挙が行われ、投票の仕組みや政党の違いを学ぶ授業が導入されている。

しかし、その教育内容の大半は、「有権者としてどう振舞うか」という視点に終始しており、「制度を提案し、設計し、修正する側」になるための訓練がない。

つまり、受け身の民主主義だけを教え、能動の民主主義は教えていない。

この教育の構造こそが、「政治は特別な人がやるもの」「自分には関係ない」という意識を再生産している。 - 若者に必要なのは、「制度に触れる言語」と「提案する習慣」

制度を変えるには、構造的思考力・予算理解・法案設計・合意形成などの複合スキルが必要。

つまり、「制度を変える語彙」を教育の中で学ばなければ、制度に挑むことすらできない。

たとえば、もし18歳が立候補可能になったとしても、法案提出の仕組みや財源設計の技術を学んでいなければ、ただの話題作りに終わってしまう可能性すらある。

ワタシはこうする、具体的な政策立案

政策1:高校・大学における「政策立案教育」の制度化

【内容構成】

年間5-10時間のカリキュラムを全高校・大学で導入

| 単元 | 内容例 |

| 社会課題の構造分析 | 格差・気候・教育などをテーマに「因果マップ」を作成 |

| 財源設計 | 仮想予算を配分し、「財政の選択」を学ぶ |

| 法案構築演習 | 模擬法案の文言を作り、効果・副作用を検討 |

| 模擬審議会 | 生徒同士+地域の議員と共に本格的な審議体験 |

【制度実装例】

・教育課程特例校(総合学科、探究科)でモデル校制度からスタートし、全国導入へ

・文科省と総務省、自治体、地元議員が連携して政策教育サポートチームを設置

・優秀提案は地元自治体への政策提出、報告書化まで行う仕組み

政策2:全国自治体に「若者議会」制度を法制化・常設化

現在、一部自治体では「高校生議会」「大学生によるまちづくり提案会」などが行われているが、ほとんどは単発イベントや表面的な啓発活動にとどまっている。

そこで、すべての市区町村に「若者政策提案機関(若者議会)」を条例ベースで制度化することを提案する。

【若者議会の構成と役割】

| 項目 | 内容 |

| 対象 | 15-25歳の住民・通学者(抽選+公募) |

| 活動期間 | 年間を通じて毎月定例会 |

| 議題 | 教育・交通・雇用・行政のデジタル化など |

| 協力体制 | 市職員、議員、行政OBなどとチーム編成 |

| 成果提出 | 年一回、市長・市議会へ政策提案書を提出し、公開審議 |

・国が運営費を支援(例:若者政策活動交付金)

・優秀な自治体には総務省より「若者政策自治体賞」を授与する制度もあったら良いと思う

【効果】

・地域課題に「自分の手で関われる」という実感を若者に与える

・政治への心理的距離を縮め、「挑戦可能な現場」が生まれる

・若者の社会的リーダーシップ形成と、多様なキャリア意識の促進につながる

政策3:10代20代による「実名模擬選挙」の制度化

これまでの模擬選挙は、どこか「学芸会」の延長のような位置づけだったように感じられる。しかし、「本気で選ばれる」経験こそが、政治を自分ごとにする最大の教育機会だと考える。

【実名模擬選挙の実施例】

| 内容 | 詳細 |

| 立候補者 | 実名+顔出しでの登録義務+政策資料の提出 |

| 選挙活動 | SNS、街頭演説、チラシ作成、動画公開など本格形式 |

| 投票 | 実際の選挙と同様の開票・発表・結果分析 |

| フィードバック | 教員+地域議員+市民からの評価コメントと政策改善指導 |

・全国大会形式で「模擬選挙甲子園」開催

・優勝者には国会議員との意見交換やインターンシップ派遣の権利を付与

教育を変えることが、「挑戦する自由」を広げる社会をつくる

政治に「自分は関係ない」と感じる人を責めてはいけない。

そう感じさせる教育と制度が、社会を作ってきたから。

制度を変えるためには、まず「制度に触れる機会」を増やすしかない。

教育は、若者に「怒る力」「提案する技術」「挑戦する感覚」を育てる場であるべき。

そして、これらを制度化しない限り、「立候補年齢の引き下げ」すら空洞化する。引き下げた先に、「立候補してみたい」「構造に触れてみたい」と思わせる社会がなければ、制度改革の意味はない。

次章では、ワタシがなぜ立候補するのか、そして構造の外から中へ踏み込むことの意味と責任を、自分の言葉で語っていく。

ワタシは立候補する – これは挑戦ではなく、責任だ

被選挙権年齢の引き下げ、委託金制度の改革、政治教育の刷新。

これまで論じてきた通り、日本の政治構造は今、若者を外側に置き続ける仕組みによって保たれている。

だが、それを批判するだけでは、何も動かない。

制度を変えるには、その制度の中に入り、手を汚し、責任を負う存在が必要不可欠。

だからワタシは、立候補する。

それは「自分をアピールするため」ではない。

「特別な人間になりたい」からでもない。

この国を変える責任を強く感じたからだ。

- 若者が「自ら制度の中に入る」という行為の意味

今の日本において、若者が政治に声を上げる方法がいくつかある。

SNSでの発信、署名活動、意見交換会、NPO・市民団体の運営。

それらは確かに重要な一歩だ。

しかし、制度そのものにアクセスできなければ、社会の根本は変わらない。

・法案を提出できるのは議員だけ

・予算の配分に携われるのは議員だけ

・地域に制度を作るのは行政と議員

つまり、社会の根本設計に関わるコードを書けるのは、「中の人」だけ。その入り口に、ワタシは本気で立とうとしている。 - 「立候補する若者」という社会的存在が持つインパクト

18-25歳で立候補する若者が全国に現れたとき、それは「例外」ではなく、「構造の再起動」になる。

なぜなら、立候補とは、「政治とは特権階級だけのものではない」と社会に示す行為だから。

たとえば、10代20代の立候補が一般化すれば、

・若者の代表が象徴ではなく「実務担当者」になる

・教育、住宅、労働、出産育児など、ライフステージにあった政策議論が現場に届く

・政治参加のハードルが心理的に下がり、「政治=自分ごと」になる

これは単なる若返りではない。

社会の意思決定構造そのものを多世代型に進化させる一歩になる。 - ワタシの立候補は、「政治への反抗」ではなく、「責任の受け入れ」

ワタシが立候補するのは、怒りだけではない。

もちろん、日本の政治が若者を無視し続けてきたことには、怒りを覚える。

しかし、その怒りを外からぶつけるだけでは、社会は変わらない。

ワタシは、「自分が政治の当事者になった時、どこまで責任を引き受けられるか」を問い続けている。

政策の裏にある現実、予算の制約、反対意見との折り合い、社会全体への影響。

それらを理解し、引き受ける覚悟がなければ、「若者の声」は感情論で終わってしまう。

だからこそ、立候補とは「理想の言語を、制度の言語に翻訳する作業」と定義したうえで、それを担う責任ある行動だとワタシは捉えている。 - 若さは未熟ではない、構造を更新する「資産」だ

「若いから無理」「経験がないから危険」

そう言われることもあるだろう。

しかし、ワタシはそうは思わない。

若さには、

・変化を恐れない柔軟性

・問題を「空気」として体感している実感力

・技術、感性、スピードといった時代性への適応力

があると考えている。

政治に必要なのは、「老練さ」だけではなく、「更新力」。

そして今、この国に最も欠けているのが、まさにその「更新力」ではないだろうか。

ワタシは、自分の若さを、その更新のエンジンとして使いたい。

制度を塗り替え、価値観を転換する挑戦に、今この年齢でしかできない覚悟を持って挑む。

次章では、この挑戦の意味を社会全体に問いかける形でまとめる。

「制度を変える」だけでなく、「この国の民主主義に何が足りなかったのか」を見つめ直す時間に。

選ばれる自由を取り戻せ。未来は、待っていても来ない。

ワタシたちはこの国に生まれ、この社会の空気を吸いながら育ってきた。

学校では「ルールを守れ」と教わり、ニュースでは「政治は難しい」と映され、投票所では「誰も選びたくない」と感じた。

でも、もうワタシは、そんな社会に黙っていられない。

変わらないのは、変える側に立つ人がいないから。

- 選ばれるための資格は、「年齢」ではない、「意思」だ

民主主義とは、誰もが政治に参加できるという前提の上に成り立っている。

しかし、制度は長年、それを形式として扱ってきた。

・若者に投票は認めるが、立候補は拒む

・関心は歓迎するが、意思決定は任せない

・批判は許されるが、設計には参加させない

そんな構造が続く限り、社会の新陳代謝は起こらない。 - だから、ワタシは立候補する

これは革命ではない。

むしろ、ようやく民主主義を本来の形に戻すだけの事。

選ばれる自由を、若者にも。

制度を疑う権利を、行動に。

未来を生きるワタシたちが、未来を設計する当事者になる。

変えるのは、ワタシたちだ。

変われる社会を、ワタシが作る。

それが、ワタシが立候補する理由。

そしてこれを読んでくれているあなたが、次にその一歩を踏み出す仲間になることを、ワタシは心から願っている。

コメント