はじめに

「このままいくと、自分たちの世代は損ばかりするのではないか . . .」

そんな不安や疑念を、今の日本の若者の多くが抱えている。実際、社会に出れば出るほど、税や社会保険料の負担の大きさに驚かされる。給料明細を見るたびに、「手取り少なすぎじゃない?」と感じるのは、若者だけではないはずだ。

しかもそれだけではなく、奨学金という名の借金を背負いながら就職し、将来は年金がもらえないかもしれないという漠然とした不安まである。

このような状況の中で、SNS上では「財務省が諸悪の根源だ」「自民党が若者の未来をつぶしている」といった声が飛び交っている。中には極端な陰謀論に走るものもあるが、驚くべきことに、こうした主張の一部には構造的な事実が存在している。

このブログでは、「なぜ日本の財政構造は若者にとって不利なのか?」という根本的な問いを出発点に、財務省と自民党という2つの中心プレイヤーに焦点を当てていく。

単なる批判や陰謀論ではなく、制度や構造、歴史的背景を踏まえながら、なぜそうなったのか、どうすれば変えられるのかについて掘り下げる。

若者の未来を守るためには、感情ではなく知識と戦略が必要不可欠。日本の財政が今どうなっているのか、誰がどのように意思決定をしているのか、そしてそれが若い世代にとって重荷となっているのか、その核心に、共に迫ろう。

財務省の権力構造と財政健全化の呪縛

なぜ財務省が日本経済をコントロールできるのか?

財務省は日本の行政機構の中でも、最も強い影響力を持つ官庁の一つとされている。その理由は、単なる「税金を集める役所」ではなく、「国家予算の配分権限」を握っているから。

日本の国家予算案は、各省庁が自分の担当分野で要求額をまとめ、それを財務省に提出することから始まる。

しかし、その要求がそのまま通ることはない。財務省の中でも特に予算の司令塔である「主計局」が各省庁の予算を査定し、どれだけ削るか、どの政策を優先させるかを決定する。

要するに、「どの分野にいくら使うか」をコントロールできる立場にある。

さらに、財務省は国会議員に対しても強い影響力を持つ。予算を握ることで、自民党を含む各政党や議員に対して「票田となる政策予算」をちらつかせることができる。

政治家が選挙区のために予算を確保したいと考えるとき、財務省の了承が無ければ話が進まない。

このため、表向きは「政治主導」とされながらも、実質的には「官僚主導」の構造が続いている。

また、財務省は財政に関する情報を独占していて、議員や内閣が意思決定を行う際にも、その資料やデータの提供者は基本的に財務省。言い換えれば、「情報と予算を握る」ことで、日本の政策決定を実質的に支配しているというのが実態。

プライマリーバランス黒字化という幻想

財務省の強大な権力の背景には、「財政健全化」という名目がある。その中心にあるのが、「プライマリーバランス(PB)黒字化目標」。

これは、国の借金(国債)を除いた収支を黒字にするというもので、要するに「国債に頼らず、歳出は税収で賄え」という発想。

一見すると健全な目標に思えるが、問題はこの目標が「いついかなる状況でも最優先されている」という点にある。日本が長期にわたってデフレに苦しんでいるにもかかわらず、財務省は財政出動を極端に抑えてきた。

たとえば、公共投資や教育支援、少子化対策といった分野においても、支出を増やすことに慎重すぎる態度を取り続けている。

結果として、デフレの下で消費税を増税し、国民の実質可処分所得を減らし、経済全体を冷え込ませるという悪循環が生まれている。

2014年の消費税8%への引き上げ、2019年の10%への増税を契機に、GDPは伸び悩み、企業の設備投資も停滞した。多くの経済学者が「不況期の増税はNG」と警鐘を鳴らす中でも、財務省はPB黒字化を優先し、経済成長より帳簿上の健全性を重視してきた。

こうした姿勢は、「借金を減らすことが目的化してしまっている」ともいえる。国家にとって重要なのは、成長する事、国民の生活を豊かにすること、そして未来世代に希望を残すことのはず。

しかし現実には、PB目標が財務省の自己目的化し、政策の柔軟性を奪っている。

自民党と財務省の共犯関係

財政政策が選挙対策に左右される仕組み

自民党は戦後長らく日本の政権を握ってきた。

その中で、「勝てる政治」を実行するために、財政政策を票田のための手段として用いてきた背景がある。

特に、高齢者を中心とした層に対しては年金・医療・介護といった分野での予算を手厚く配分し、彼らの支持を維持することが選挙戦略の基本となってきた。

これを裏付けるように、2022年度の社会保障費は約36兆円で、国家予算の約三分の一を占める。うち、大部分が年金・医療費といった高齢者向けの支出である。

一方、子育て・教育関連費はったの5兆円程度。この不均衡こそが「世代間格差」の構造を表している。

なぜこのような状況が是正されないのか?それは「高齢者の方が投票率が高く、政治的影響力が大きい」から。たとえば2021年衆議院選では、60代以上の投票率が60%超に達しているのに対し、20代はわずか約33%。この投票率の差が、政治家の「誰に予算を配るか」という判断に明確に現れている。

つまり、自民党の政策が高齢者に偏るのは、情けないほど現実的で合理的選択なのだということ。

そしてその選択を下支えしているのが、財務省の予算査定機能であり、選挙を勝ち抜くための裏のパートナーとなっている。

総理大臣でさえも逆らえない「霞が関の壁」

自民党が政権にあり続ける一方で、「政治主導による改革」が叫ばれて久しい。

しかし、現実には内閣主導の改革は遅々として進まない。それはなぜか。

答えはシンプルで、「総理大臣ですら霞が関に勝てない」から。

官僚機構、特に財務省は「知」と「情報」の独占者。内閣や議員は政策を打ち出す際、必ず官僚が作成した資料や試算に依存せざるを得ない。加えて、予算編成や法案作成のプロセスも財務省主計局が握っていて、首相や大臣が方向性を示しても、実際の中身を握るのは官僚側。

実際、安倍政権下でも財政出動を強める「アベノミクス」が実施されたが、同時に「PB黒字化目標」は維持され、消費税は2度にわたり増税された。これは、安倍首相が「本音では反対だった」とされるにもかかわらず、最終的に財務省のロジックに押し切られた構図を示している。

つまり、自民党のトップですら、財務省の許可なしには本格的な財政拡大はできない。

この官僚と政権の共犯関係は、構造的に組み込まれている。

この構造の中で、最も声が届きにくく、負担を押し付けられやすい存在が「若者」である。票にならず、政治的にも弱い立場にあるから、長期的視点での政策配慮がなされにくいのが現実的な問題。

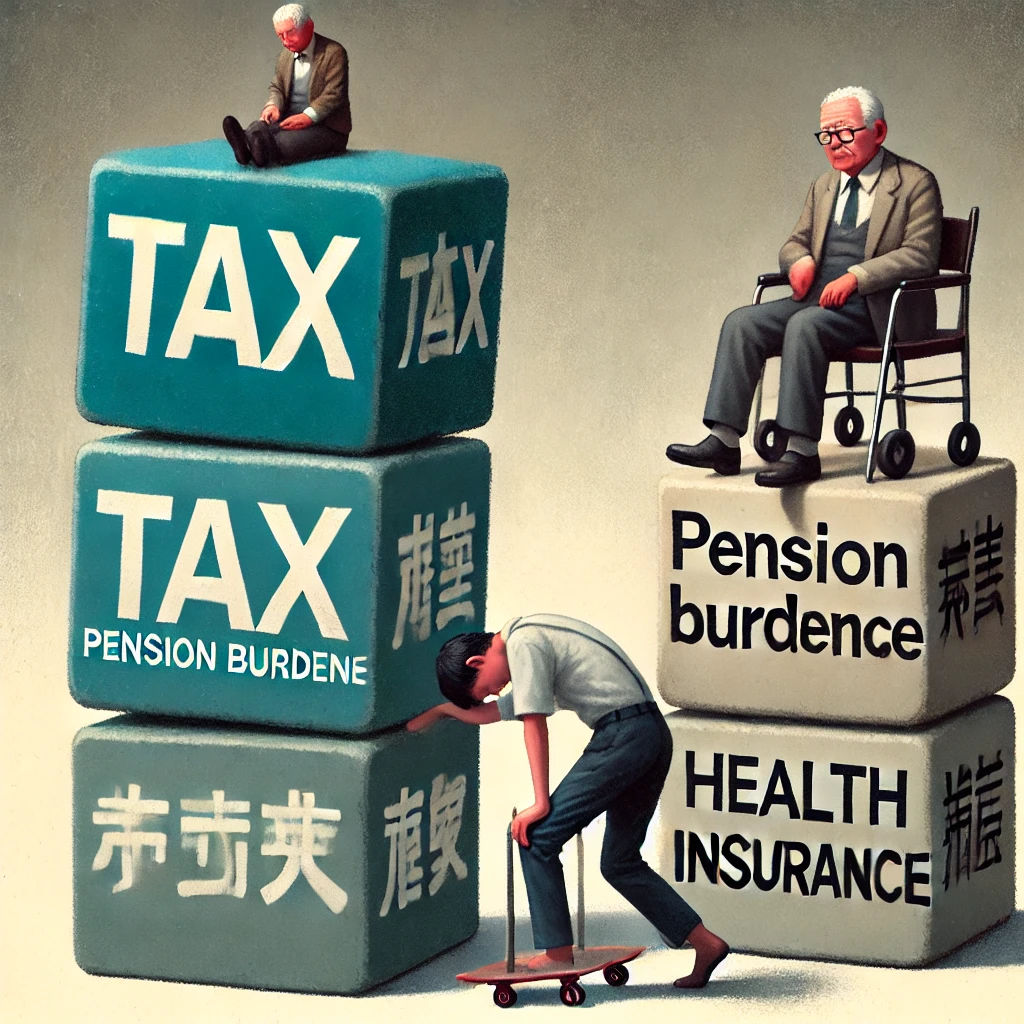

若者に負担が集中する税と社会保障制度

消費税と若者の不利な関係

消費税は公平な税として語られることが多い。「誰にでも平等にかかる税だから、不公平ではない」という理屈。しかし、ここには大きな誤解がある。

消費税は逆進性(低所得者ほど負担が重い)が高い税制。年収1,000万円の人と、年収200万円の若者が同じ10%の消費税を払う場合、生活費に占める税負担の割合は、後者の方が圧倒的に重くなる。特に若者世代は、収入が少ないうえ、家賃・食費・教育費など生活に直結する支出が多いから、可処分所得への影響は深刻。

加えて、消費税が増税されるたびに景気は冷え込み、企業は賃金を抑制し、若年層の雇用は不安定になる傾向がある。2014年と2019年の増税後、実質GDPは伸び悩み、特に若年層の非正規雇用率は高止まりしている。

つまり、消費税は所得形成の妨げにもなっている。

政府は「社会保障の財源として必要」と説明するが、実際には法人税や所得税の減税とセットで行われてきた面も強く、若者から取り、大企業を支えるという構図が潜んでいる。

年金・医療制度の持続性と世代間不公平

もう一つ、若者にとって大きな重荷となっているのが、年金と医療を中心とする社会保障制度。

現在の年金制度は、「現役世代が高齢者を支える」賦課方式と呼ばれる仕組みを採っている。つまり、今働いている人たちが支払っている保険料が、そのまま高齢者の年金となって給付されている。

この制度は高度経済成長期の「若者が多く、高齢者が少ない」人口構造を前提に設計されたもので、現在のような超高齢化社会では明らかに無理がある。

それでも制度が維持されているのは、「今の高齢者の生活を守ること」が政治的に最優先されているから。一方で、今の若者が老後に十分な年金を受け取れる保証はどこにもない。

厚生労働省のシュミレーションでは、将来の給付水準は現役世代の50-60%にまで減る可能性があるとされていて、制度の信頼性は著しく低下している。

医療制度も同様に、現役世代の保険料負担が増加傾向にある。特に、後期高齢者医療制度では、75歳以上の医療費を若者世代が間接的に支えている構図となっている。

医療技術の進歩や高齢者の医療需要の増加により、医療費総額は今後も右肩上がりに伸びていくことが確実視されているが、それを誰が負担するのかという議論は先送りされている。

このように、税制と社会保障制度の両面において、若者は「払い手」でありながら「受け取り手にはなれない」というダブルパンチを受けているのが現実。

どうすればこの構造を変えられるのか?

財政健全化の再定義が必要

ここまで見てきた通り、財務省と自民党の共犯構造の背景には、「財政健全化」という一見正しそうなスローガンがある。だが、この健全化の中身、特にプライマリーバランス黒字化の追求が、本当に経済や国民生活を豊かにする方向に働いているかといえば、答えはノーだ。

今、日本に必要なのは将来世代のための健全化であり、帳簿の黒字化ではない。財政の持続性とは、単に国の借金を減らすことではなく、将来世代が豊かに暮らせる経済基盤を今のうちに築いておくこと。

そのためには、教育・子育て支援・若者支援・テクノロジー投資・地域活性化といった分野への「積極的支出」が不可欠。

この視点から見れば、現行のPB目標はむしろ財政不健全化を引き起こしているともいえる。

国民の購買力を削ぎ、民間投資を冷やし、長期的な税収基盤を縮小させてしまうからだ。IMF(国際通貨基金)やOECDも、先進国の中ではむしろ「持続的な経済成長を支える投資」が必要だと強調していて、財政再建一辺倒の政策は時代遅れになりつつある。

つまり必要なのは、財政規律そのものを否定することではなく、「新しい意味での財政健全化₌将来の経済成長と国民の幸福を見据えた投資戦略」へと再定義すること。それが可能であることは、戦後復興期やバブル崩壊後のアメリカの財政政策からも証明されている。

日本が「自滅型の節約国家」から「創造型の成長国家」へと転換できるかどうか。そのカギは、今この瞬間にある。

若者の声を届ける政治参加と政策提言

構造の問題は深い。しかし、だからといって「自分たちには何もできない」とあきらめてしまえば、状況は何も変わらない。むしろ、「若者には投票されない」という前提がずっと続くことが、最も危険で致命的。

まず第一にできることは、政治参加だ。これは「投票に行く」という行動にとどまらず、SNSでの発信、NPOや地域活動への参加、地方議会の傍聴、パブリックコメントへの意見提出など、様々なレベルで可能。

特に近年では、個人が情報発信によって社会の空気を換えることが現実になっている。たとえば、若者の声を可視化するためのクラウドファンディングや署名活動、YouTubeやTikTokでの構造改革の解説発信などが実際に政治家や行政を動かしたケースも出てきている。

次に必要なのは、「提案する力」を持つ事。単に批判するだけではなく、「この制度をこう変えたい」「こうすれば若者に希望が生まれる」という具体案を持って語る人の声は、メディアや政治家、そしてほかの若者たちを動かす。

ワタシもその一人として、簡易的ではあるが、具体案を出してみる。たとえば、以下のような政策提言は現実的かつ効果的だと考える。

・教育への公共支出の対GDP比をOECD平均(約5%)以上に引き上げる事

日本は約3.3%と最下位圏にあり、子供・若者への公的投資が極端に少ない。これは、生涯所得格差、学力格差、地域格差に直結している。

・若者向け住宅支援の抜本的強化

東京都心部で一人暮らしをする若者にとって、家賃は生活費の半分以上を占める。若者が「貯蓄・結婚・出産」に踏み出せない要因の一つ。空き家活用や公的住宅の若者割引導入なども有効。

・消費税の負担軽減策の導入(例:生活必需品の軽減税率再検討や定額給付)

財源は法人税見直しや高額所得者の課税強化で賄う。格差是正と生活支援のバランスが必要。

・若者参画型の政策決定プロセスの導入

イギリスや北欧諸国では、若者議会やユース・アドバイザリーボードを設けている。日本でも若年層の声を政策に反映する制度設計が急務。

これらは決して「夢物語り」ではなく、現実的に実行可能な政策群であり、財務的な裏付けも可能な範囲にあると考える。だが、それを実行させる空気を作るには、世論の変化が不可欠。

ここで重要になるのが、「個人としての行動」。ワタシのようにブログやSNSを通じて情報を発信し、共感を呼び、議論の場を作ることもその一つの形。自分の言葉で社会を語り、自分たちの未来を奪っている構造を言語化する。それが見えない壁を可視化し、破る力になると信じている。

結論:若者の未来は、構造を知ることで守れる

日本社会は、長年の制度設計と利害調整の積み重ねによって、今の姿になっている。財務省の予算主導体制、自民党の高齢者優遇構造、消費税と社会保障制度の逆進的性格。

これらはいずれも「今の若者」に対して、大きな負担を課すものになっている。

だが、重要なのはこれらの構造が偶然にできたものではなく、意図的に温存されてきたという事実。そして構造は、正しく理解し、議論し、行動することで、確実に動かすことができる。

ワタシが掲げている「若さと知識を武器に、社会を変える」というスタンスは、まさにその第一歩。政治や財政の構造を専門用語ではなく自分の言葉で解きほぐし、多くの人が「自分ごと」として感じられるようになること。それこそが、構造改革の真の起点になる。

ワタシたち一人一人には、投票権があり、言葉があり、情報を発信する手段がある。ブログを書くことも、動画を投稿することも、署名活動を広めることも、すべては構造を動かす一撃になりうる。

大きな壁を壊すには、最初の一人が必要だ。

それが、あなた自身かもしれない。

コメント

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!

The website design looks great—clean, user-friendly, and visually appealing! It definitely has the potential to attract more visitors. Maybe adding even more engaging content (like interactive posts, videos, or expert insights) could take it to the next level. Keep up the good work!